Forschung

Herzlich willkommen auf der Forschungsseite des Scientific Center for Neuropathic Pain Aachen.

Hier erfahren Sie mehr über die Forschung der beteiligten Institute, Gruppen und Kliniken. In den Beschreibungen finden Sie Links zu den jeweiligen Webseiten.

Forschungsschwerpunkte der beteiligten Institutionen

Das Institut für Neurophysiologie beschäftigt sich mit den zellulären und molekularen Grundlagen von chronischen Schmerzen, insbesondere neuropathischen Schmerzen. Unser Ziel ist es, durch genauere Kenntnis der Krankheitsmechanismen die Grundlage für verbesserte Therapieansätze zu schaffen.

Menschliche Zellmodelle

Um unsere Forschungsergebnisse auf den Menschen zu übertragen, nutzen wir Stammzellen (induzierte pluripotente Stammzellen, iPS-Zellen), die wir aus Zellen von Patienten gewinnen und im Labor zu funktionsfähigen sensorischen und zentralen Nervenzellen umwandeln. Diese Zellen dienen als menschliches Modell, um z. B. genetische Veränderungen, Medikamente oder Auswirkung von Entzündungen direkt auf den menschlichen Zellen zu untersuchen.

Spannungsabhängige Natriumkanäle (Navs)

Ein besonderer Schwerpunkt unserer Forschung liegt auf der Funktion spannungsabhängiger Natriumkanäle (Navs). Diese winzigen Eiweißstrukturen sitzen in der Membran von Nervenzellen und steuern, wie Nervensignale im Körper weitergeleitet werden. Sie sind entscheidend für die sogenannte Erregbarkeit der Zellen. Genetische Veränderungen oder Fehlregulationen dieser Kanäle können zu chronischen Schmerzsyndromen wie Small-Fiber-Neuropathie, aber auch zu Herzrhythmusstörungen oder psychischen Erkrankungen führen.

Struktur-Funktions-Beziehungen

Um zu verstehen, wie genau diese Veränderungen die Funktion der Kanäle beeinflussen, untersuchen wir sogenannte Struktur-Funktions-Beziehungen – also, wie bestimmte Regionen des Kanals seine Aktivität steuern. Dazu nutzen wir zielgerichtete Mutagenese, mit der wir gezielt einzelne Bausteine im Kanal verändern, um deren Rolle zu untersuchen.

Moderne Methoden

Wir analysieren die Kanäle sowohl in patientenspezifischen Nervenzellen, die wir aus induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) im Labor herstellen, als auch in primären Zellen von Schweinen oder Menschen. Zum Einsatz kommen moderne Methoden:

- Hochdurchsatz-Patch-Clamp: misst die elektrische Aktivität einzelner Nervenzellen

- Multi Electrode Arrays (MEAs): erfassen die Aktivität ganzer Zellgruppen

- PatchSeq: verbindet elektrische Messungen mit gleichzeitiger Analyse der Genaktivität

- 3D-Strukturmodellierung: erlaubt Einblicke in den molekularen Aufbau der Kanäle

- Mutagenese-Studien: zeigen, wie gezielte Veränderungen die Kanalfunktion beeinflussen

Ziel

Diese Kombination aus Zellmodellen, Biophysik und molekularer Analytik hilft uns dabei, mutationsspezifische Wirkstoffe zu identifizieren, die krankhafte Kanalveränderungen gezielt ausgleichen könnten. So wollen wir die Grundlage für personalisierte, aber auch Populationsmedizin legen.

Schätzungen zufolge leiden allein in Deutschland bis zu 12 Millionen Menschen an chronischen Schmerzen. Der Chronifizierung von Schmerzen liegt ein komplexes und bisher noch unzureichend verstandenes Zusammenspiel von biologischen und psychologischen Mechanismen zugrunde. Als Ergebnis verliert der Schmerz seine Funktion als akutes sensorisches Warnsignal, während die emotionale Komponente des Schmerzerlebens in den Vordergrund tritt.

Die Arbeitsgruppe ‚Psychobiologie chronischer Schmerzen‘ forscht zu den Wechselwirkungen zwischen plastischen Veränderungen im (peripheren und zentralen) Nervensystem und psychologischen Prozessen (Wahrnehmung, Erleben, Verhalten), um die Entstehung und Aufrechterhaltung von chronischen Schmerzen besser zu verstehen. Dazu kombinieren wir psychometrische, verhaltensbasierte und physiologische Methoden, die wir in einem experimentellen Kontext in unserem Schmerzlabor und/oder während der funktionellen Magnetresonanztomographie einsetzen. Ziel ist das Ableiten innovativer und mechanismenbasierter Therapieansätze. Der Fokus unserer Forschung liegt derzeit auf neuropathischen Schmerzsyndromen (z.B. Schmerzen nach Amputation, Small-Fiber-Neuropathie) sowie der veränderten Schmerzverarbeitung bei Personen mit psychischen Störungen. Diese Forschung wird unter anderem mit Mitteln der HEAD-Genuit-Stiftung gefördert, die der Stiftungsprofessur ‚Psychobiologie chronischer Schmerzen‘ zugewiesen wurden.

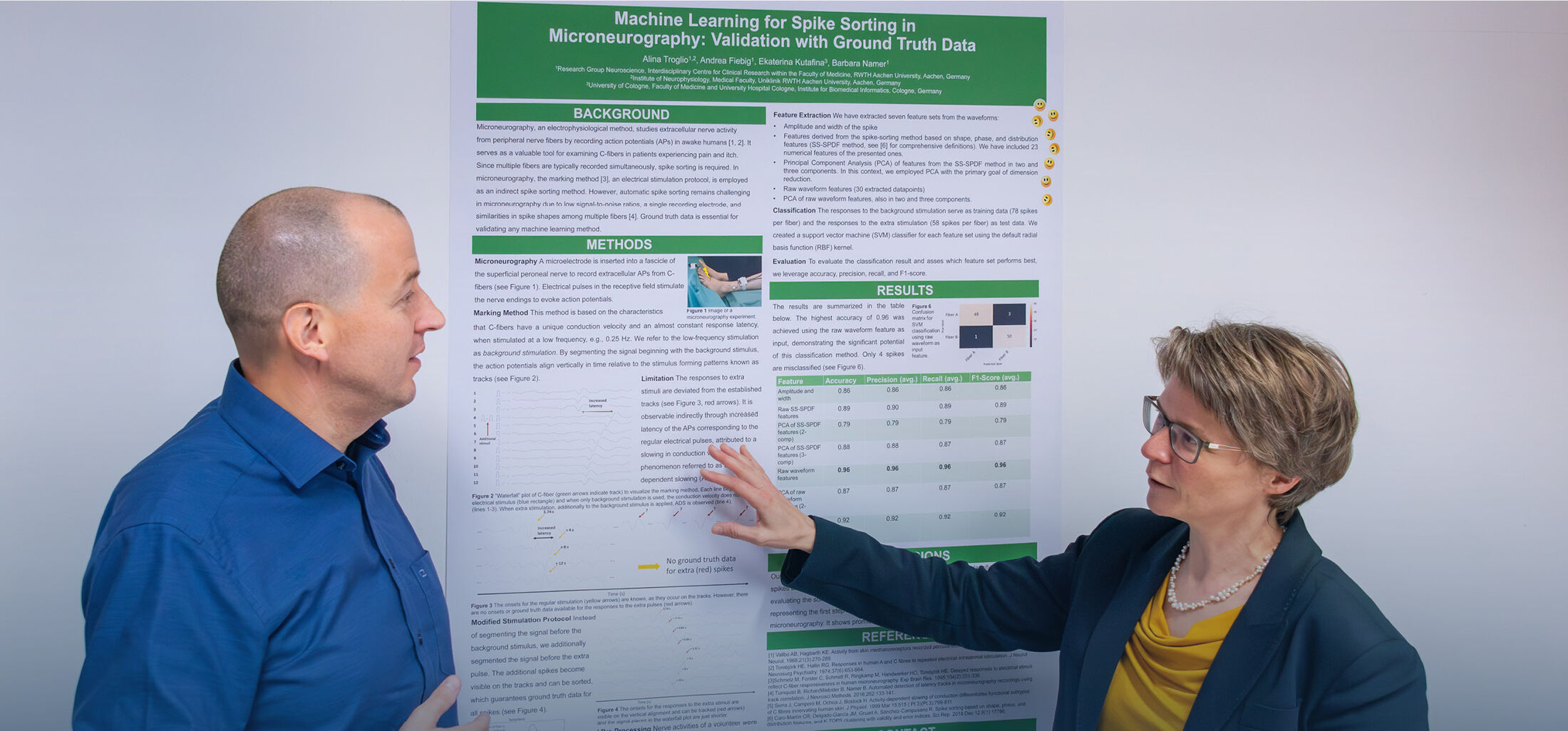

Eine wichtige Ursache für neuropathische Schmerzen ist die veränderte Erregbarkeit der peripheren Nerven. Am Joint Research Center for Computational Biomedicine I versuchen wir, diese pathologischen Veränderungen zu verstehen, indem wir computergestützte Modelle von erregbaren Membranen mit Technologien kombinieren, die die peripheren Nerven untersuchen. In unserem Labor verwenden wir Mikroneurographie (unmyelinierte Fasern), Perception Threshold Tracking (dünngeschichtete myelinierte Fasern) und Threshold Tracking (große sensorische und Muskelfasern), um die Fasern zu untersuchen. Für jede experimentelle Anordnung haben wir das entsprechende Modell mit konduktivitätsbasierten Multikompartimenten, um unsere experimentellen Ergebnisse zu verstehen und unsere experimentelle Anordnung weiter zu entwickeln. In Zukunft wollen wir nicht nur die pathologischen peripheren Veränderungen verstehen, sondern letztendlich auch in silico Arzneimitteltests durchführen, um die Pathologie funktional zu restaurieren.

Im Zentrum für Humangenetik und Genommedizin werden die genetischen Grundlagen der Schmerzempfindung sowie die Ursachen erblich bedingter Schmerzerkrankungen erforscht. Mittels molekulargenetischer Analysen bis hin zur Gesamtgenom-Sequenzierung suchen wir nach genetischen Veränderungen, die bei Betroffenen zu einem verringerten oder erhöhten Schmerzempfinden führen können. Neue Varianten oder bislang unbekannte Gene werden anschließend anhand von funktionellen Analysen und in enger Zusammenarbeit mit anderen Forschungsgruppen weiter charakterisiert, um so die molekularen Mechanismen der Schmerzempfindung zu entschlüsseln und Betroffenen zukünftig effektiv helfen zu können.

Forschungsschwerpunkt der Arbeitsgruppe Biophysikalische Pharmakologie von Ionenkanälen (AG Prof. Hausmann) am Institut für Klinische Pharmakologie ist die molekulare Funktion und Biophysik spannungs- und ligandengesteuerter Ionenkanäle. Wir sind daran interessiert, die dynamischen molekularen Mechanismen zu verstehen, die für die Aktivierung und das Schaltverhaltens sowie die Ionenpermeation, Leitfähigkeit und Selektivität dieser Ionenkanäle verantwortlich sind. Darüber hinaus führen wir ein Wirkstoffscreening an Ionenkanälen durch, um die molekularen Determinanten subtypspezifischer Wirkstoffinteraktionen zu identifizieren und zu verstehen, wie P2X-Rezeptoren (eine Klasse von ligandengesteuerten Ionenkanälen) und NaV-Kanäle (eine Klasse von spannungsgesteuerten Ionenkanälen) selektiv von Wirkstoffen angesprochen werden können. So sollen künftig z.B. schmerzbezogene Mutationen (Varianten) in spannungsgesteuerten Natriumkanälen (NaV) spezifisch für eine Präzisionstherapie moduliert werden können.

In unserer Arbeitsgruppe widmen wir uns zwei wesentlichen Forschungsschwerpunkten:

Erstens der Entdeckung neuer Erkrankungsgene im Kontext seltener neuromuskulärer Erkrankungen, der Bestimmung der Krankheitsrelevanz bestimmter Genmutationen sowie der Etablierung von Gen-Erkrankungs-Verhältnissen.

Als zweiten Schwerpunkt forschen wir an der Etablierung von Krankheitsfrüherkennungs- und Progressionsmarkern zur Vorbereitung auf klinische Prüfungen (trial readiness). Gefördert durch IZKF, DFG und andere Ausschreibungen (ASPIRE 2018) umfassen unsere Methoden genetische Studien, klinisch-neurologische Untersuchungen, Elektroneurographien, sudomotorische Testungen, Nerven- und Muskelultraschall sowie Ganzkörper-Muskel-MRT-Studien. Unsere Arbeiten wurden ausgezeichnet von der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke (DGM 2021), der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN 2021), der RADIZ rare disease Initiative (2015) und der Internationalen Gesellschaft für Neuromuskuläre Erkrankungen (ICNMD 2022).

Wir sind Teil des nationalen CMT-Registers, des internationalen THAOS-Registers, des GENESIS Networks und des Europäischen Neuromuskulären Forschungsverbundes (EURO-NMD). In Kooperation mit anderen Zentren schließen wir Patientinnen und Patienten in verschiedene multizentrische Studien ein, zum Beispiel in die globale SORD Natural History Studie, und haben selbst im Rahmen des Sodium Channel Network Aachen ein Register für genetische und idiopathische neuropathische Schmerzsyndrome und Small Fiber Neuropathien etabliert.

Innerhalb der Uniklinik RWTH Aachen arbeiten wir eng zusammen mit den Instituten für Humangenetik und Genommedizin, Neuropathologie und Molekulare Zellbiologie sowie mit den Kliniken für Neuropädiatrie, Psychiatrie, Radiologie, Schmerz- und Palliativmedizin.

Die Autonomes Nervensystem Ambulanz spielt eine zentrale Rolle in der Erforschung und Behandlung von Erkrankungen des autonomen Nervensystems, insbesondere im Bereich der Bedeutung zugrundeliegender Small Fiber Neuropathien. Diese seltenen, aber oft schwerwiegenden Erkrankungen betreffen die kleinen Nervenfasern, die für die Regulation grundlegender Körperfunktionen wie Kreislauf, Verdauung und Temperaturregulierung verantwortlich sind.

Unser Team widmet sich der Erforschung der Pathophysiologie autonomer Neuropathien, um die Mechanismen zu verstehen, die hinter den vielfältigen Symptomen dieser Erkrankungen stehen. Ziel unserer Forschung ist es, diagnostische Methoden zu verbessern und neue therapeutische Ansätze zu entwickeln, um die Lebensqualität der betroffenen Patientinnen und Patienten zu steigern.

Durch die enge Verknüpfung von klinischer Versorgung und wissenschaftlicher Arbeit in der Ambulanz stellen wir sicher, dass aktuelle Forschungsergebnisse direkt in die Patientenversorgung einfließen. Dabei setzen wir diagnostische Techniken ein, um eine fundierte Beurteilung der autonomen Funktionen zu ermöglichen und individuelle Behandlungsstrategien zu entwickeln.

Unsere Arbeit ist interdisziplinär ausgerichtet und profitiert von der engen Zusammenarbeit mit anderen Forschungsgruppen, sowohl national als auch international. Gemeinsam arbeiten wir daran, das Verständnis und die Behandlung von autonomen Neuropathien kontinuierlich zu verbessern.

Am Lehrstuhl für Chemosensorik analysieren wir die neurophysiologischen Prinzipien der sensorischen Detektion und Verarbeitung von Geruchsinformationen. In wildtypischen und genetisch modifizierten Mausmodellen untersuchen wir die Signaltransduktionsmechanismen in peripheren sensorischen Geweben sowie die nachfolgende Informationsprozessierung in verschiedenen Hirnarealen. In unseren Forschungsprojekten kombinieren wir dabei molekularbiologische, biochemische zellphysiologische und verhaltensanalytische Methoden.

2025

2024

2023

2022